社寺彫刻を見に突然の日光(その1)

2013年3月16日

2月末、たまたま日光特集的なものを見ました

日光東照宮にある陽明門は見てみたい場所の1つ

東照宮は現在平成の大修理中で3月末に第一期第一次が完了

そして4月から6年をかけて第一期第二次事業が開始となりそこに陽明門が含まれていて

修理完了まで足場などが組まれて見えなくなってしまうと

いつか絶対に見ると決めてる陽明門が見れるのが6年先

現在も他が修復中なら完全に終わった時でもいいのではないだろうか

・・・

6年後もどこかにふらっと行ったりしたり、または行けるような状態なんだろうか

ふと忘れかけてた、こうやってどこかに行ってみようと思った本来の根本にある理由がよぎった瞬間、

そうだ 陽明門を見るために日光、行こう。

やって来ました日光、そして栃木県初上陸

もう1週間前からワクワクが止まりませんでした

今回は陽明門がメインとして二社一寺周辺を巡ります

参道からもう東照宮の鳥居が見えてましたがお楽しみは最後というわけではないですが

まずは日光山輪王寺へ

本堂である三仏堂

現在、解体修復中

特別通路を設けて仏像などを展示、別料金で上から修復状態を見ることができます

修復中現場を見るなんてそうそうないので上まで行って来ました

裏手にある大護摩堂にも行き大昇竜を眺めてから東照宮の方へ

(´・ω・)?

五重の塔

1648年に小浜藩主の酒井忠勝によって奉納され、その後火災などにあい1818年に再び小浜藩主の酒井忠進によって再建

多くの五重塔は心柱構造となっていて、スカイツリーがその構造を参考に心柱制振を採用

それもあって現在は初層内部を特別公開中です

公開といっても中には入れるわけではなく外から心柱を見る形になります

(3月末まででしたが公開延長となって期限未定で公開中です)

十二支の彫刻、心柱共にしっかりと観て来ました

柱、確かに浮いてた・・・

柱自体にも相当重さがあるはずなのにそれを浮かせてる建物側も凄い気がします

御仮殿

本社の修理中などに神霊を一時的にこちらに移動して祀る建物

中を拝見してから五重塔の付近に戻ると強い風がびゅーっと

びゅーっと・・・

なんか視界が黄色い・・・

花粉!!!!!

黒板消しを叩いてチョークの粉が飛ぶのと遜色ないくらいの花粉

即カメラをしまい辺りが落ち着くまで風邪を凌げそうな場所に避難

スマホの画面が一気に花粉まみれ、払ってもすぐに花粉まみれ・・・

今はスギ花粉症がないのですが、再発してしまうのではないのかと思うくらい凄い

あんな量の花粉の飛散は初めてでしたね

周囲が杉なので完全に落ち着くのは無さそうだったので風が弱くなった所で諦めて次へ向かいます

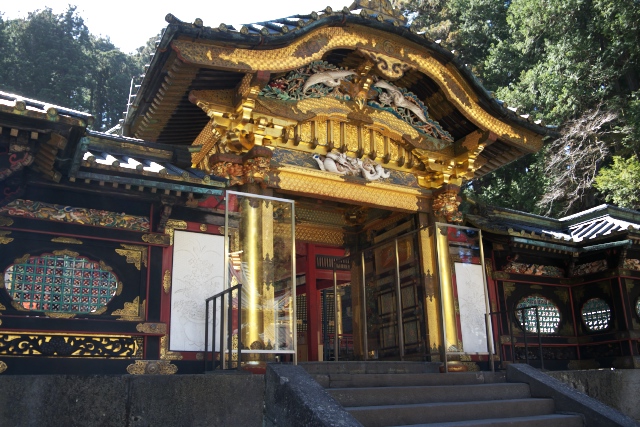

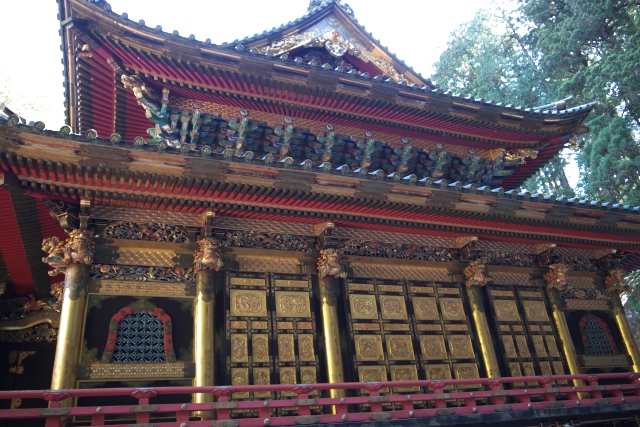

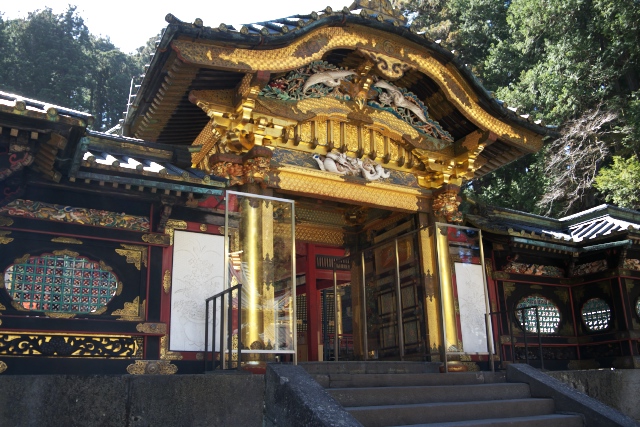

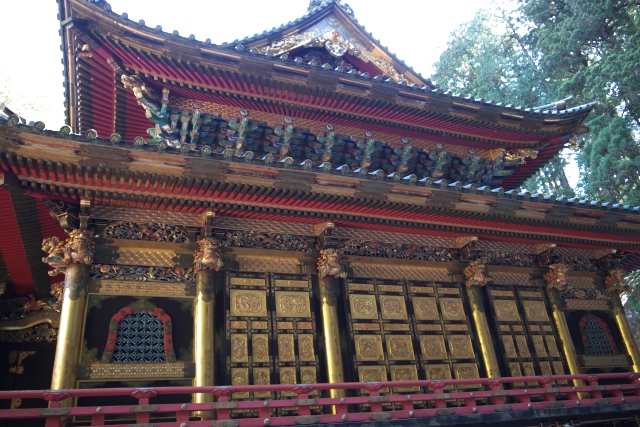

大猷院

こちらも輪王寺の1つになります。そして徳川家光公の廟所です

仁王門

御水舎

修復中の二天門

二天門から階段を更に上り

(後ろからの)夜叉門

唐門

装飾凄い

凄いけど凄い落ち着いた感じの場所でした

本殿を横から

日陰と逆光でやや暗かったんですがそれでも華やかさはありました

本殿の隣から家光公廟に繋がる皇嘉門、350年忌の際には特別公開を行なっていたそうです

そのまま夜叉門の所に抜けて一通り参拝

気づけば意外と時間が経ってました

もう自然と陽明門への期待がとても高まってくる

の前に日光二荒山神社 本社へ参拝

大猷院に向かう前に参拝予定だったんですが結婚式が行われていたので後にしてたんですが

まだその余韻というかなんというかそういうのが残っていたので一先ず神苑へ

日枝神社

健康の守護神を祀っているということで、

周囲を一周して参拝するとご利益があるそうです

銅灯籠

別名 化燈籠

夜に灯されていた火がゆれながら怪しげな姿に変わったといわれ、

武士に刀で切りつけられた傷がある銅製の灯籠

朋友神社

その隣に稲荷神社

さらにその隣には二荒霊泉

では行きましょう、メインイベントとなる日光東照宮の陽明門へ

いや、想像以上にすごかったです

翌日も来る予定なので写真は一緒に次ページにまとめてますが

駆け込みで来た不安はあったけど来て良かった、、、

東照宮を後にして次は滝尾神社に向かいます

しかし、東照宮で滞在時間を決めずに納得するまで滞在していたため既に夕暮れが迫っていて

滝尾神社までの往復がかなり危険な状態

とりあえず道中の行けそうなところまで行ってみることに

観音堂

なんで香車の将棋駒がと疑問だったんですけど、

安産の楊柳観音を祀っている場所で別名が香車堂といわれ、

直進しかできない香車の駒に安産の願いを託しているそうです

開山堂

勝道上人を祀っていて裏手には勝道上人の墓所と仏岩と言われ場所があり、

そこには6体の石仏が安置されていました

この地点が滝尾神社まで大体1/4で参拝時間とここまでの経過時間を考えると

東照宮前に戻るまでに完全に日没過ぎてアウト

なので滝尾神社は明日参拝することにしてここでUターン

再び東照宮前まで戻ってきて時間も余ってるので少々散策

大猷院の後に参拝した二荒山神社前の常行堂

阿弥陀如来が祀られているお堂です

改めて二荒山神社 本社に参拝

日中の賑わいを知ってるとなんか切なくなる静けさ

両脇が杉並木の下新道

片側が杉並木、もう一方が石灯籠が並ぶ上新道

どちらの新道も表参道から大猷院や二荒山神社への西参道を結ぶ通り道

東照宮からはバスで駅まで戻る予定でしたがまだまだ時間があるので歩いて日光駅まで戻る事に。

神橋

神橋はまた明日

そのまま道なりに歩いてJR日光駅到着

やはり都心から直通があったりするせいか東武鉄道の駅のほうが賑わってました

客層的にJR側は地元の方の足という感じだった(時期によるのかもしれないけど)

宇都宮で乗り換えた時にもそういう感じで、ほぼ満席のなすのから降りた客層に観光客っぽいのは(´・ω・)

東京近郊出発だと東北新幹線経由で日光はマイナーなのかな

僕もスペーシアとか考えましたけど乗り換えの手間とか往復割引とか時間とか考えて新幹線乗り継ぎ日光線でした

さて、ここから宇都宮に戻り明日再びここへ来ます

社寺彫刻を見に突然の日光 その2へ

ページ上へ

2月末、たまたま日光特集的なものを見ました

日光東照宮にある陽明門は見てみたい場所の1つ

東照宮は現在平成の大修理中で3月末に第一期第一次が完了

そして4月から6年をかけて第一期第二次事業が開始となりそこに陽明門が含まれていて

修理完了まで足場などが組まれて見えなくなってしまうと

いつか絶対に見ると決めてる陽明門が見れるのが6年先

現在も他が修復中なら完全に終わった時でもいいのではないだろうか

・・・

6年後もどこかにふらっと行ったりしたり、または行けるような状態なんだろうか

ふと忘れかけてた、こうやってどこかに行ってみようと思った本来の根本にある理由がよぎった瞬間、

そうだ 陽明門を見るために日光、行こう。

やって来ました日光、そして栃木県初上陸

もう1週間前からワクワクが止まりませんでした

今回は陽明門がメインとして二社一寺周辺を巡ります

参道からもう東照宮の鳥居が見えてましたがお楽しみは最後というわけではないですが

まずは日光山輪王寺へ

本堂である三仏堂

現在、解体修復中

特別通路を設けて仏像などを展示、別料金で上から修復状態を見ることができます

修復中現場を見るなんてそうそうないので上まで行って来ました

裏手にある大護摩堂にも行き大昇竜を眺めてから東照宮の方へ

(´・ω・)?

五重の塔

1648年に小浜藩主の酒井忠勝によって奉納され、その後火災などにあい1818年に再び小浜藩主の酒井忠進によって再建

多くの五重塔は心柱構造となっていて、スカイツリーがその構造を参考に心柱制振を採用

それもあって現在は初層内部を特別公開中です

公開といっても中には入れるわけではなく外から心柱を見る形になります

(3月末まででしたが公開延長となって期限未定で公開中です)

十二支の彫刻、心柱共にしっかりと観て来ました

柱、確かに浮いてた・・・

柱自体にも相当重さがあるはずなのにそれを浮かせてる建物側も凄い気がします

御仮殿

本社の修理中などに神霊を一時的にこちらに移動して祀る建物

中を拝見してから五重塔の付近に戻ると強い風がびゅーっと

びゅーっと・・・

なんか視界が黄色い・・・

花粉!!!!!

黒板消しを叩いてチョークの粉が飛ぶのと遜色ないくらいの花粉

即カメラをしまい辺りが落ち着くまで風邪を凌げそうな場所に避難

スマホの画面が一気に花粉まみれ、払ってもすぐに花粉まみれ・・・

今はスギ花粉症がないのですが、再発してしまうのではないのかと思うくらい凄い

あんな量の花粉の飛散は初めてでしたね

周囲が杉なので完全に落ち着くのは無さそうだったので風が弱くなった所で諦めて次へ向かいます

大猷院

こちらも輪王寺の1つになります。そして徳川家光公の廟所です

仁王門

御水舎

修復中の二天門

二天門から階段を更に上り

(後ろからの)夜叉門

唐門

装飾凄い

凄いけど凄い落ち着いた感じの場所でした

本殿を横から

日陰と逆光でやや暗かったんですがそれでも華やかさはありました

本殿の隣から家光公廟に繋がる皇嘉門、350年忌の際には特別公開を行なっていたそうです

そのまま夜叉門の所に抜けて一通り参拝

気づけば意外と時間が経ってました

もう自然と陽明門への期待がとても高まってくる

の前に日光二荒山神社 本社へ参拝

大猷院に向かう前に参拝予定だったんですが結婚式が行われていたので後にしてたんですが

まだその余韻というかなんというかそういうのが残っていたので一先ず神苑へ

日枝神社

健康の守護神を祀っているということで、

周囲を一周して参拝するとご利益があるそうです

銅灯籠

別名 化燈籠

夜に灯されていた火がゆれながら怪しげな姿に変わったといわれ、

武士に刀で切りつけられた傷がある銅製の灯籠

朋友神社

その隣に稲荷神社

さらにその隣には二荒霊泉

では行きましょう、メインイベントとなる日光東照宮の陽明門へ

いや、想像以上にすごかったです

翌日も来る予定なので写真は一緒に次ページにまとめてますが

駆け込みで来た不安はあったけど来て良かった、、、

東照宮を後にして次は滝尾神社に向かいます

しかし、東照宮で滞在時間を決めずに納得するまで滞在していたため既に夕暮れが迫っていて

滝尾神社までの往復がかなり危険な状態

とりあえず道中の行けそうなところまで行ってみることに

観音堂

なんで香車の将棋駒がと疑問だったんですけど、

安産の楊柳観音を祀っている場所で別名が香車堂といわれ、

直進しかできない香車の駒に安産の願いを託しているそうです

開山堂

勝道上人を祀っていて裏手には勝道上人の墓所と仏岩と言われ場所があり、

そこには6体の石仏が安置されていました

この地点が滝尾神社まで大体1/4で参拝時間とここまでの経過時間を考えると

東照宮前に戻るまでに完全に日没過ぎてアウト

なので滝尾神社は明日参拝することにしてここでUターン

再び東照宮前まで戻ってきて時間も余ってるので少々散策

大猷院の後に参拝した二荒山神社前の常行堂

阿弥陀如来が祀られているお堂です

改めて二荒山神社 本社に参拝

日中の賑わいを知ってるとなんか切なくなる静けさ

両脇が杉並木の下新道

片側が杉並木、もう一方が石灯籠が並ぶ上新道

どちらの新道も表参道から大猷院や二荒山神社への西参道を結ぶ通り道

東照宮からはバスで駅まで戻る予定でしたがまだまだ時間があるので歩いて日光駅まで戻る事に。

神橋

神橋はまた明日

そのまま道なりに歩いてJR日光駅到着

やはり都心から直通があったりするせいか東武鉄道の駅のほうが賑わってました

客層的にJR側は地元の方の足という感じだった(時期によるのかもしれないけど)

宇都宮で乗り換えた時にもそういう感じで、ほぼ満席のなすのから降りた客層に観光客っぽいのは(´・ω・)

東京近郊出発だと東北新幹線経由で日光はマイナーなのかな

僕もスペーシアとか考えましたけど乗り換えの手間とか往復割引とか時間とか考えて新幹線乗り継ぎ日光線でした

さて、ここから宇都宮に戻り明日再びここへ来ます

社寺彫刻を見に突然の日光 その2へ

ページ上へ